En el marco de la participación de la República Bolivariana de Venezuela en la 39.ª Feria Internacional del Libro de Túnez (FilT), la delegación venezolana donó 100 títulos al departamento de Filología Española de esa casa de estudios.

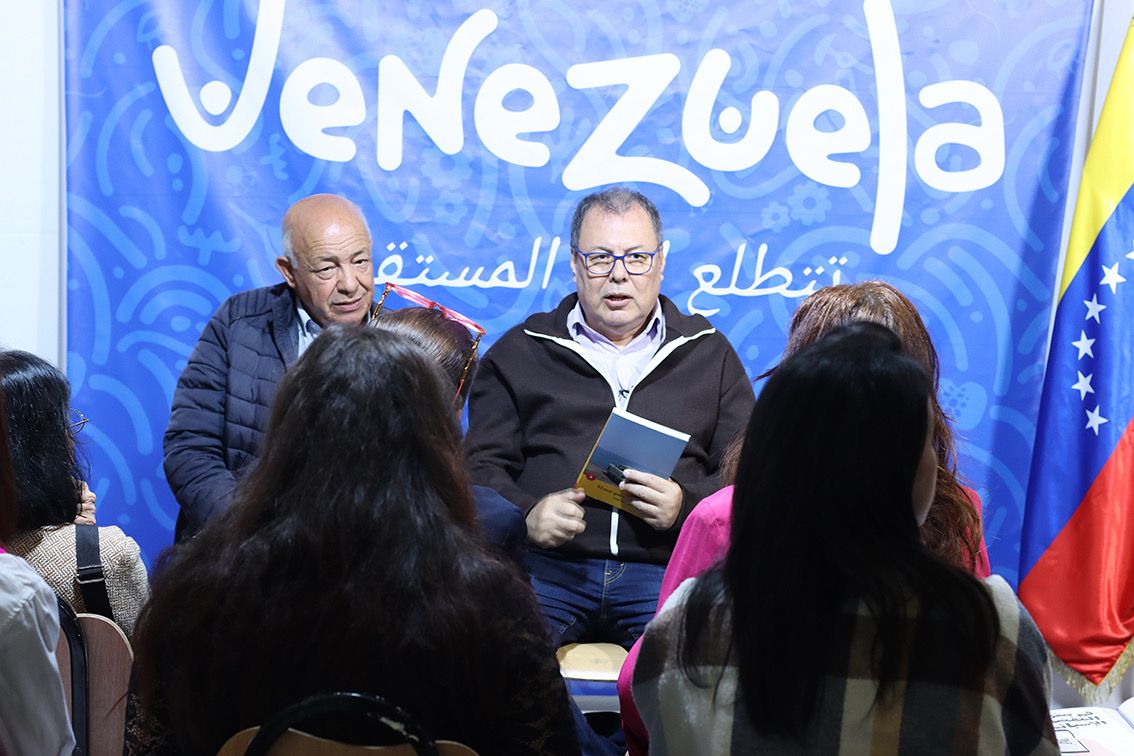

En presencia de profesores y estudiantes de la Facultad de Letras de la Universidad de la Manouba, el director del Departamento de Filología Hispánica, Rhida Mami, recibió la donación de los libros publicados por editoriales del Estado venezolano.

La selección de títulos incluye trabajos clásicos de la literatura venezolana de autores como Teresa de la Parra, Rómulo Gallegos, Aquiles Nazoa y Ramón Palomares; así como títulos más recientes de escritores como Jorge Rodríguez Gómez, Miguel Ángel Pérez Pirela, Benito Yrady y Cósimo Mandrillo. Además se incluyeron trabajos de autores venezolanos con ascendencia árabe como Wafi Salih y Tarek William Saab.

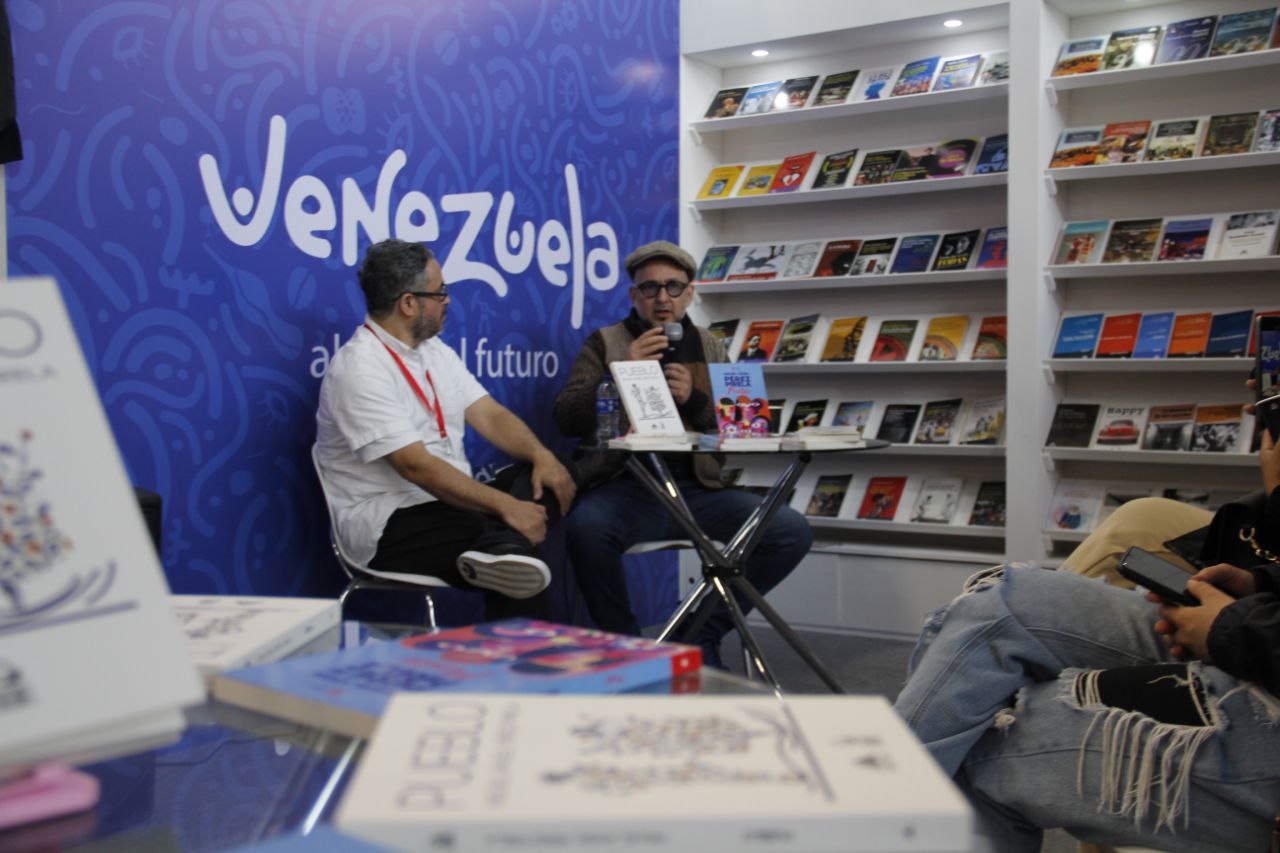

Durante la actividad, en la que participaron los autores venezolanos Carmen Bohórquez, Luis Britto García y Antonio Trujillo, se realizó la lectura en árabe de algunos pasajes de la poesía de este último por parte de estudiantes de la Facultad de Letras de la Universidad de la Manouba.

Al respecto de la donación, Mami expresó su agradecimiento a la delegación venezolana, encabezada por el viceministro de Fomento para la Economía Cultural y presidente del Centro Nacional del Libro (Cenal), Raúl Cazal, y resaltó que los trabajos entregados a la facultad serían un valioso recurso en la profundización del trabajo de los estudiantes de esa universidad.

Mami, quien participó en calidad de invitado en la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) en 2022, resaltó que el estudio del idioma español en la Facultad de Letras en la Universidad de La Manouba y el conocimiento que allí se explora en relación al mundo hispánico tiene en Venezuela una fuente inagotable de inspiración.

“Somos más cercanos de lo que pensamos. La conexión entre nuestras culturas, entre el mundo árabe y el hispano, es profunda”, recalcó Mami.

Al respecto, el autor venezolano Luis Britto García retomó algunas ideas que ya habría desarrollado en una ponencia realizada en la Feria Internacional del Libro de Túnez, en la que abordó directamente la cuestión de la influencia islámica en Venezuela y gran parte del continente americano.

“Toda la cultura de los jinetes a caballo, así como elementos de la música, con sus instrumentos y ritmos, que vemos en países como Venezuela, Argentina, Brasil, tiene una relación directa con la influencia del mundo islámico que llegó a nosotros por medio de la conquista española. En nuestro modo de ser hay una innegable huella de todo lo que concierne a la cultura islámica”, agregó.