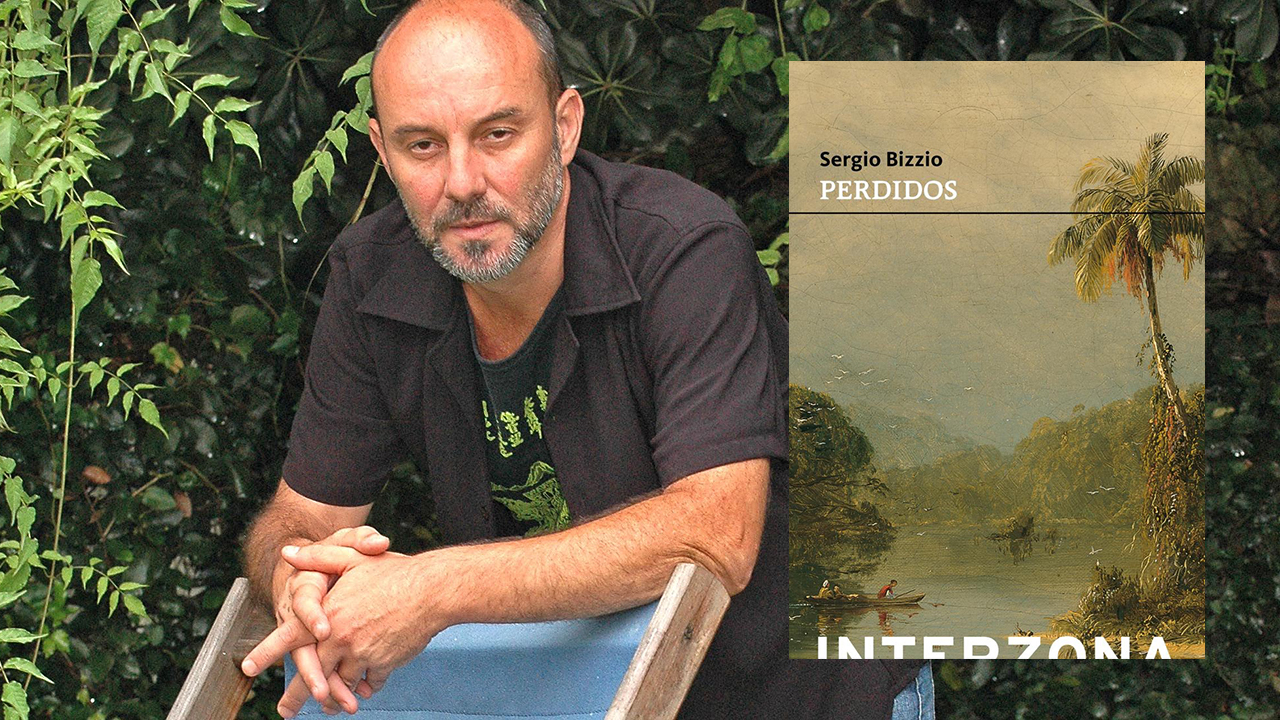

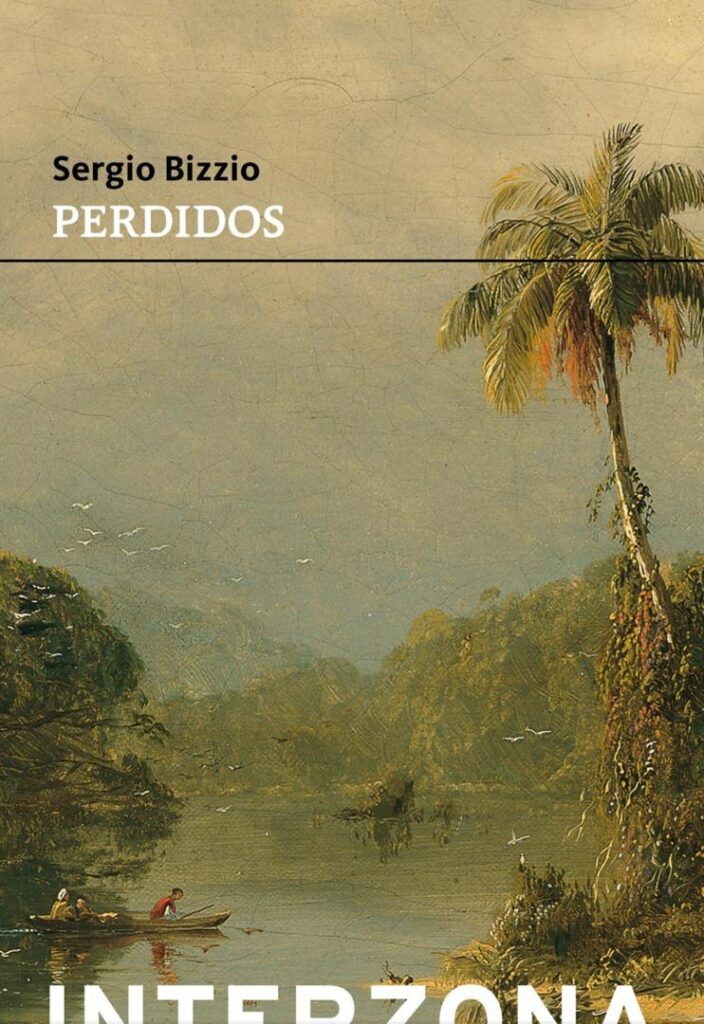

La impresión que se tiene, al leer Perdidos de Sergio Bizzio, es la de un deja vu. La novela se pasea por un escenario familiar, las peripecias de los conquistadores en un paisaje hostil habitado por indígenas de quienes solo esperan violencia y muerte.

Un relato de raíces que se hunden en las cartas de los cronistas de indias y que luego se bifurcan en un número notable de novelas históricas que aprovechan lo exótico y la abundante crueldad de la que estuvo plagada la conquista.

Baste con aludir al periplo del Tirano Aguirre, recogido por un número importante de escritores, entre quienes se cuentan Ramón J. Sender, Abel Posse, Arturo Uslar Pietri y Miguel Otero Silva.

La diferencia esencial entre esas las novelas y Perdidos de Sergio Bizzio parecería ser que en esta última falte el carácter mesiánico del que están imbuidos los seres que pueblan las crónicas de indias y los relatos posteriores. Ese mesianismo se concreta en la propuesta evangelizadora, en una supuesta misión civilizadora o, en el peor de los casos, en el ansiado descubrimiento de El Dorado.

En Bizzio, por el contrario, la derrota viste a sus personajes desde las primeras líneas. Se trata de seres inmersos en un caos que no han provocado y del cual, en cierta forma, tampoco son conscientes.

En realidad, de la época de la conquista, Bizzio solo usa el escenario para representar allí un drama humano que se ajusta sin grandes contratiempos a otros momentos históricos, en especial, como era de esperar, al nuestro.

Para lograrlo, el novelista apela a dos recursos que permean todo el relato, el humor y la incomunicación.

El humor reside sobre todo en la ironía con la que se tratan eventos que de otro modo resultarían de gran dramatismo. Un humor que surge de la incongruencia y el desconcierto de esos europeos perdidos en un territorio extraño, enfrentados a realidades y costumbres que no comprenden, y de la torpeza con la que intentan comunicarse con los indígenas.

Otra vertiente en el uso del humor se encuentra en la presencia del elemento sexual; algo que en las crónicas de indias se suele abordar desde una perspectiva moralizante y en las novelas históricas dedicadas a la conquista con un carácter serio y ligado al proceso social del mestizaje.

Para desacralizar una empresa que ha permeado una cantidad inmensa de páginas, Sergio Bizzio parece usar en esa obra el molde de la novela picaresca. No son pocos los elementos que concuerdan con esta hipótesis. El narrador en primera persona, por ejemplo, exhibe una visión limitada sobre los acontecimientos, que se narran episódicamente, como compartimientos estancos; y está acompañado, además, por una camarilla que hubiera envidiado el propio Lazarillo de Tormes: “Ruis era invertido. Villena había matado a un familiar, padre o hermano. Longo (…) carecía de testículos. Martínez era fraile (…) obsecuente y débil de carácter. Yo tenía nueve hijos y había huido de una miseria casi tan grande como la de ahora.”

La introducción de temas escabrosos acerca aun más la novela a ese compendio de marginales y excluidos que fue la novela picaresca.

La homosexualidad, por ejemplo, sirve para degradar cualquier asomo de magnificencia en los hechos narrados: “Eximo a Su Majestad, si es que me ha seguido hasta aquí, de todo comentario sobre la vulgaridad que desplegaban aquellos veinte marineros durante la noche, al cabo de la jornada de trabajo.”

Al igual que en la picaresca, el narrador de Perdidos habla desde un tiempo posterior a los sucesos que cuenta. En este contar en la distancia reside una de las estratagemas más llamativas de esta novela. El relato se dirige, a Su Majestad, al igual que solían hacerlo los cronistas de indias. Sin embargo, esa majestad a la que se alude al final de la novela no parece ser la misma que al inicio del relato autoriza el zarpe de las naves. Esta última majestad se nombra siempre asociada con el acto de leer la crónica que emite el narrador, y no tendríamos dudas de quien se trata si no fuese porque inesperadamente, ese mismo narrador, da un salto mortal en el tiempo para situarse en el presente: “Ante ese espectáculo sentí lo mismo que había sentido tantas veces frente al televisor; lo apagaba porque había un tipo que no paraba de hablar y siete horas después lo prendía de nuevo y el tipo seguía ahí.”

Visto así, Su Majestad ya no vive en la España de finales del siglo XV, sino en ese su majestad lector contemporáneo que alcanza a conocer la televisión.

Escritor, doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Iowa, magíster en Literatura Latinoamericana y profesor jubilado de la Universidad del Zulia. Fue galardonado con el Premio Regional de Literatura Jesús Enrique Losada (2000). Asimismo, se hizo acreedor del segundo lugar del concurso Los niños del Mercosur, de la editorial Comunicarte (Argentina, 2007).