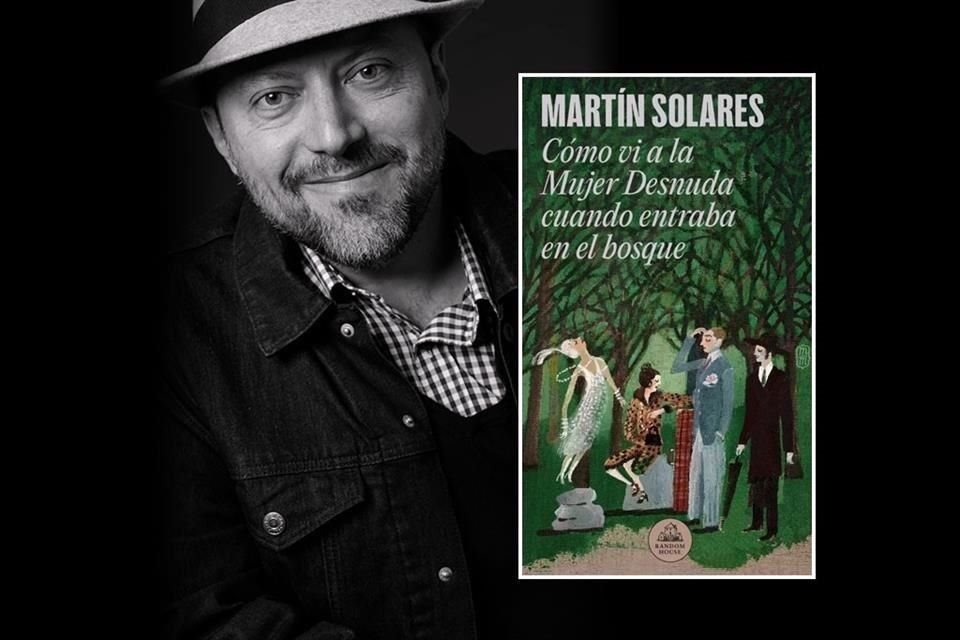

El sentido común y los diccionarios nos hacen afirmar que la ficción es invención. Por tanto, a una novela no tenemos por qué creerle al pie de la letra aunque esta tenga asidero en la realidad. Sin embargo, cuando topamos con una novela histórica, las cosas cambian.

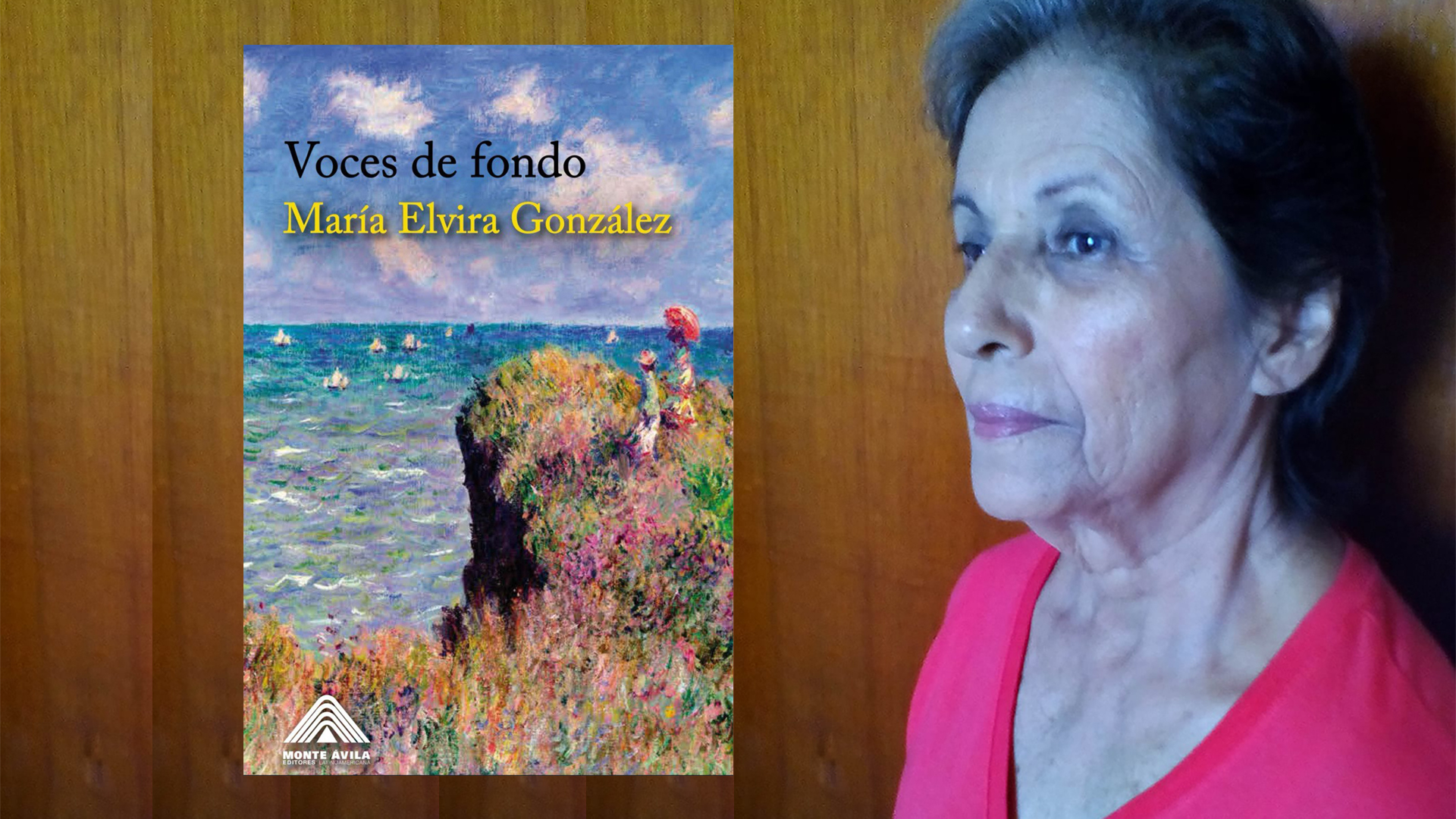

Creíamos tener ciertas nociones sobre el proceso político que vivió Venezuela entre 1936 y 1950, pero María Elvira González visita ese tiempo histórico a la luz de la vida de tres mujeres que desde su cotidianidad dan cuenta de su protagonismo donde la historia oficial solo registra nombres de hombres.

Se trata de la novela Voces de fondo, que ganó la VII Bienal Nacional de Literatura José Vicente Abreu, en 2022, y recientemente fue finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Sin duda, es una revelación que merece atención porque la narración de González es más que una crónica de los sucesos nacionales.

En diez capítulos logra contrastar con voces de sus protagonistas los estertores del gomecismo (Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita), el surgimiento del partido Acción Democrática —y sus dirigentes—, el golpe de Estado contra Rómulo Gallegos y la participación política de los militares hasta el asesinato de Carlos Delgado Chalbaud.

Cada nombre de los personajes guarda sentido con su manera de ser. Candelaria va tras las pistas del fuego político y siempre anda de un lado para otro, pero nunca le falta tiempo para tomar café. Cleotilde es una mujer clave para Delgado Chalbaud aunque no logra cambiar su destino. Vera, quien le da contexto de actualidad, cuenta la verdad del transfondo político.

El petróleo es el tema que se aborda desde el epígrafe inicial, pero no está en palabras de ningún interlocutor nacional, sino de funcionarios estadounidenses. Uno de ellos es Mr. Pigott, funcionario de la División de Petróleo del Departamento de Estado de EE. UU, que en 1947dijo: “A menos que las reservas de los Estados Unidos sean aumentadas significativamente en un futuro cercano, una posibilidad poco probable, cualquier emergencia habrá de encontrarnos cortos en dos millones de barriles diarios, con solo Venezuela como fuente alternativa cercana, con producción de suficiente magnitud para cubrir el déficit”.

Los derrocamientos de presidentes y ascensos de ciertos dirigentes políticos en Venezuela estuvieron marcados por la intervención de las empresas petroleras estadounidenses y sus gobiernos.

Recientemente se han hecho evidentes ciertas narrativas, que más que ficción, más que invención, son mentiras. Como se les dificulta derrocar al gobierno bolivariano de Venezuela, declaran al país una “amenaza inusual”. Y al ser insuficiente el bloqueo financiero y comercial, acusan a todo un pueblo de ser el culpable de un sistema criminal que sostiene su economía capitalista.

Los pretextos van a ser díscolos, pero el fondo es que no tienen el control de las reservas petróleo más grande del mundo.

María Elvira González maneja el tono y la música de unas historias con golpes de Estado y contragolpes, petróleo que se hace visible, las contradicciones de un partido político que surge como si fuera una revolución, pero que no quiere ser revolucionario.

Deja en claro varias cosas, entre ellas que para los gringos —y quienes los defienden o son sus aliados— sus enemigos son los comunistas. Si los políticos hablan de obreros y campesinos, son comunistas; si proponen educación gratuita y laica, ¡comunistas!; si usan expresiones afrancesadas o no se les entiende lo que dicen, son socialistas o comunistas.

Voces de fondo retrata a Rockefeller y a los funcionarios de los gobiernos de EE. UU, los financiamientos a grupos políticos para que derroquen gobiernos que invierten en salud, educación, vivienda, por decir lo menos.

La realidad supera a la historia y la ficción. Desde hace un mes se encuentran millones de dólares expresados en buques de guerra, misiles, tropa de ataque, submarino nuclear frente a las aguas territoriales de Venezuela en el Caribe. El financiamiento para derrocar el gobierno constitucional es la constante.