Wilfredo Machado ha creado, o al menos sustentado con sensibilidad y talento, la existencia de otro mundo, que no siempre escapa a la percepción de los que vivimos en este lado de la realidad. Ese mundo diverso cuenta con variados soportes que se mueven entre el ámbito religioso, las supersticiones, los sueños, las drogas, los fantasmas y, por supuesto, la fabulación propia de la literatura.

El pez de los sueños es una lectura sin bases firmes. Nunca sabremos donde estamos parados a medida que las páginas transcurren. Eso sí, a lo largo del libro, el narrador no cesa de reafirmar el carácter inaprensible del relato por medio de ambientes y situaciones en los que se mueven los personajes. Las reiteradas arenas movedizas que aparecen de un capítulo a otro son una buena analogía, aunque no la única, de la escurridiza esencia de la historia: que los personajes no se orienten con precisión en el espacio; que de ese espacio se dificulte saber si es real o producto de alguna alucinación; que sea imposible definir alguna cronología para las peripecias de los personajes y que no tengamos más remedio que dudar de la verdadera existencia de esos mismos personajes, son otros tantos ejemplos de hasta donde Wilfredo Machado ha ingresado con esta novela en el territorio de lo fantástico.

En cierto modo, El pez de los sueños escapa de la tentación realista y socializante que suele dominar nuestra novelística. Siguiendo la veta que ya había definido en su obra anterior, especialmente la que dedica a explorar el bestiario fantástico, el novelista elige alejarse de escenarios familiares y sitúa la acción en una remota isla. A pesar de la coordenadas geográficas que apuntan a una cierta verosimilitud, esa isla no alcanza nunca la concreción absoluta, del mismo modo que no lo hacen los personajes ni sus andanzas.

Para lograr esa especie de difuminado narrativo, Machado se apoya en un lenguaje con un marcado tono poético. De hecho, no pocos párrafos de El pez de los sueños podrían catalogarse abiertamente, más que como prosa poética, como poesía en prosa. Una multitud de figuras retóricas le sirven para ampliar hasta límites insospechados el tipo de comprensión que puede hacerse de lo que escribe. De esas figuras retóricas destaca en especial el símil, mediante el cual lo que parece concreto se compara con un imaginario poético que termina por proyectar, de nuevo, esa semisombra en la que se debate toda la obra.

Se trata, adicionalmente, de una propuesta de novela cuya esencia se discute a lo largo del mismo texto. En la novela contemporánea no sorprende un personaje escritor que se propone culminar una obra que es, casualmente, la que tenemos entre manos. En el Pez de los sueños, sin embargo, ese personaje pierde el carácter de consciencia lúcida que ordena e interpreta los acontecimientos para verse arrastrado por la marea alucinatoria en la que se debate el resto de los actantes.

El discurso metaficcional, perfectamente imbricado en el decurso de la historia, le sirve a Wilfredo Machado para intentar explicar lo inexplicable en el contexto de la fragmentariedad de El pez de los sueños; además de pretender, por esta vía, dar a conocer su personal concepción de la novela. Ese escritor interno, se no dice, “No tenía interés en narrar una historia que marchara diligentemente hacia su propia tumba. Vivir siempre era fragmentarse en lo múltiple, en lo que no podía verse sino como un prisma de colores entrelazados. (…) La idea de novela estaba allí, en ese mundo de seres sin rostro, cuyas oscuras motivaciones parecían nacer del sinsentido del mundo.”

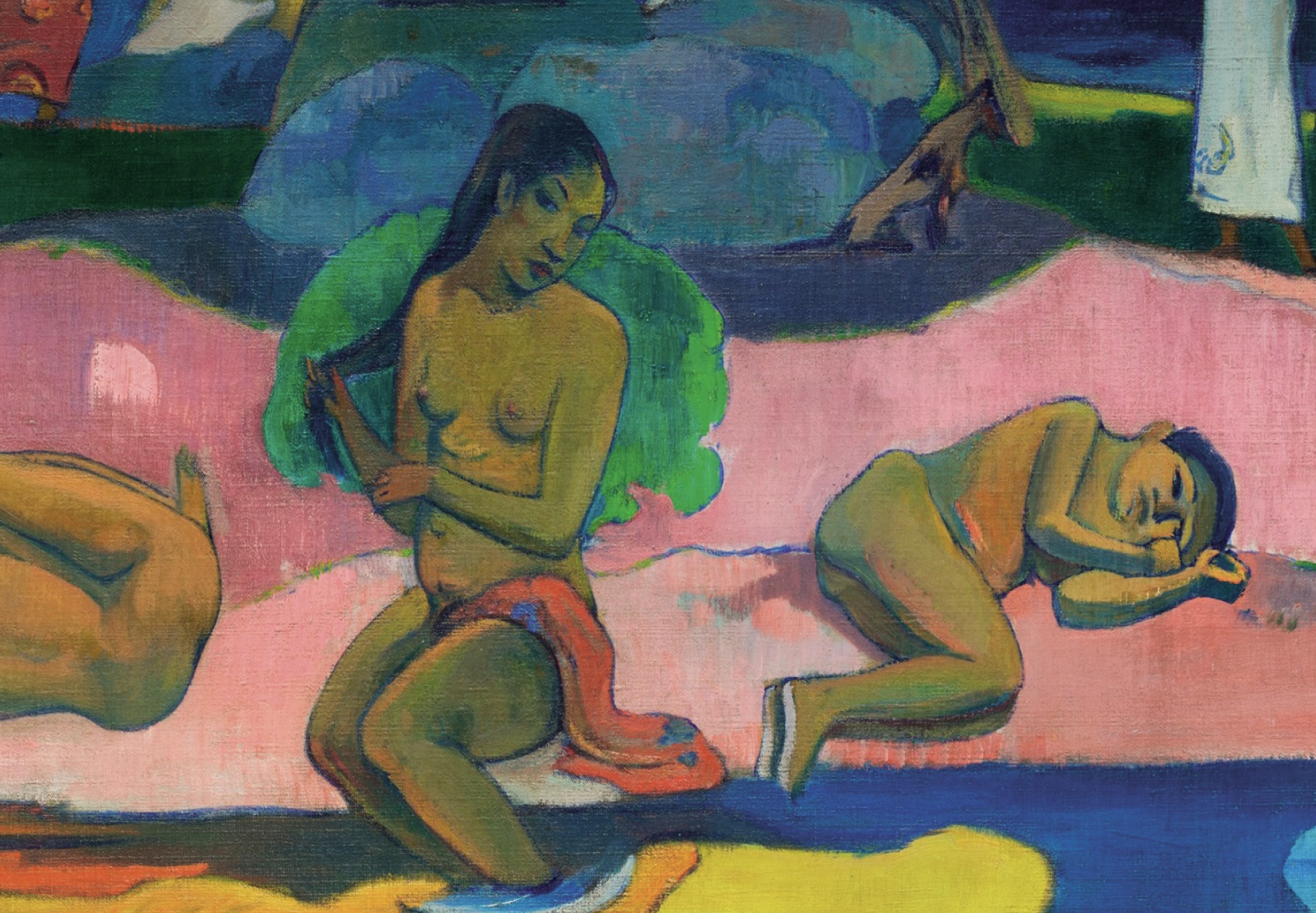

La metáfora del prisma de colores se hace concreta por medio de una multiplicidad que parece saltar del mundo exterior al mundo interior de quien narre en cada momento del relato. La idea de un rito cuyos alcances no logramos aprehender nunca a cabalidad se entreteje a medida que leemos con reflexiones de corte filosófico, intertextos literario, alusiones recurrentes y paradigmáticas a obras pictóricas, tiempos trastocados y fusión de personajes. En fin, una novela compleja que amerita un lector dispuesto a comprometerse con un mundo que no parece tener límites que lo contengan.