“Hay textos compuestos por versos cargados de imágenes sobre la injusticia, la resistencia y la memoria de los pueblos (…) metáforas que danzan entre la oscuridad y la luz, bosquejando un espacio de lucha y redención”. En ese espectro se encuentran las obras de quien Hugo Chávez llamó el “Poeta de la Revolución”, Tarek William Saab, actual fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela.

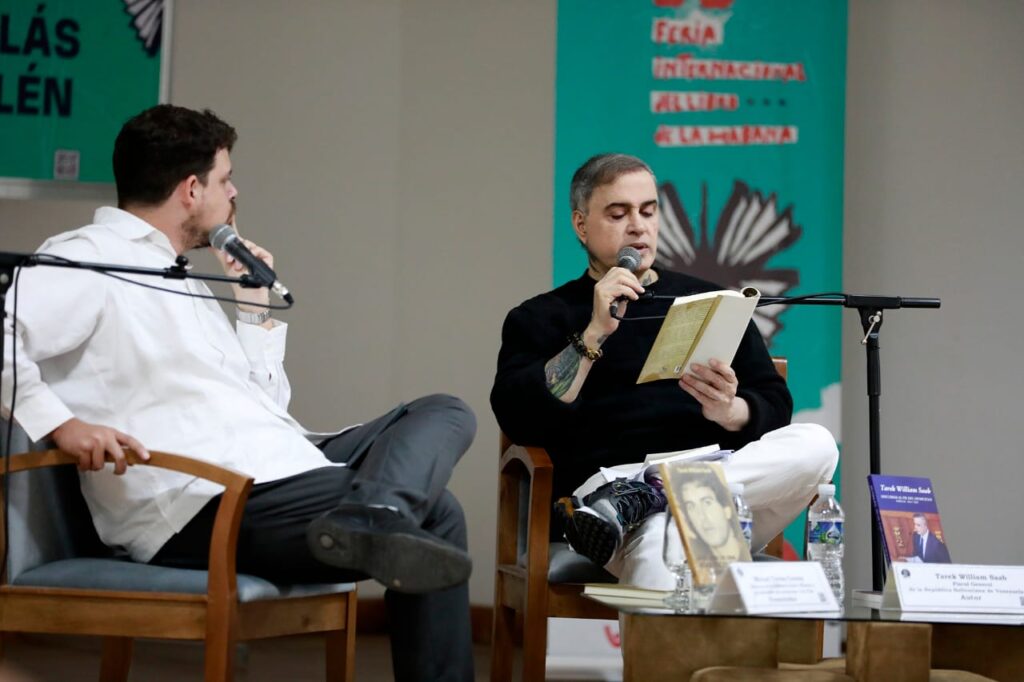

Así lo definió el comunicador y guionista cubano Michel Torres Corona, director de la Editorial Nuevo Milenio, durante la presentación de dos libros de Saab en la 33ª Feria Internacional del Libro de La Habana (FILHCUBA 2025). Los textos en cuestión son: “Hoguera de una adolescencia intemporal. II Edición” y “Discursos al pie del hemiciclo. Parte II. 2014-2021”.

“En Saab hay una palabra que es su signo vital: coherencia. En estos libros ese signo trasluce y gravita sobre cada letra impresa. Nunca deja de ser poeta, ni cuando escribe de torturas o de burgueses, de guarimbas o de lucha contra privilegios espurios”, enfatizó Torres Corona.

A su juicio, Saab “se expresa con lirismo y objetividad sobre el mundo que asume y pretende transformar, con la sana ambición de un rebelde con causa. Sus versos, cargados de imágenes sobre injusticia, resistencia y memoria de los pueblos son un puente entre su pensamiento y su acción, un eco que resuena vibrante y delata con transparencia su visión sobre conflictos sociales y luchas populares”.

Torres destacó que “Hoguera de una adolescencia intemporal” es un homenaje a la obra poética de latinoamericanos como Víctor Valera Mora, Juan Liscano, Esteban Buch, Eduardo Sifontes, Javier Heraud y Roque Dalton. “A Tarek, la poesía y sus poetas predilectos lo permiten hallarse en aquellos a los que rinde homenaje. En su cruzada contra la muerte y el olvido, resuena su impronta en la inspiración evocada”.

En “Discursos al pie del hemiciclo”, Torres resaltó que “Tarek es más político, más orador, más estadista, pero no deja de ser poeta e intelectual, ni por un segundo. Sus discursos políticos forman parte de su corpus literario, que al igual que su poesía no es cuestión de palabras, sino de un compromiso con la vida forjado con sueños y anhelos para construir un mundo con dignidad”.

Dos mujeres insoslayables

Por su parte, el autor aseguró que ambos libros “hablan de lo que implica la vida de un intelectual, de un escritor orgánico de origen”. Con mayor énfasis en “Hoguera de una adolescencia intemporal”, lo catalogó como “un extraño libro, resucitado de un largo olvido, gracias a un premeditado azar”.

Saab detalló que la obra es “el resultado de un misterioso fervor: el amor a la literatura, a la poesía y al oculto paisaje que se esconde tras las hojas de mi juventud perdida, hoy fugazmente recuperada por este sorpresivo viaje a la memoria, en donde reaparecen por arte de vidas pasadas mis primeros encuentros con el mundo exterior, mis amores iniciales y troncos, los amigos que no volvieron jamás, el sentimiento de siempre hacia los entrañables poetas y sus obras, la vuelta a casa, el hogar y la hermosa familia expuesta a los senderos infinitos del alma”.

En ese sentido, agradeció a “dos mujeres insoslayables por el hallazgo de este cofre cedido al lector: Francis, nuestra eterna novia de juventud, y Alia, mi siempre leal y venerada madre. Gracias a la primera por haber ordenado en una carpeta, desde finales de los años 80 hasta el año 2010, todas estas notas, artículos, crónicas y ensayos, algunos de ellos publicados en diarios de la época y otros mecanografiados sin haber visto nunca la luz”

Igualmente, agradeció a “la segunda por haber rescatado de una caja grande, sobreviviente durante largos años de mudanzas, precipicios y azares, aquella rota y melancólica carpeta, hoy vuelta a nacer en forma de libro para no ser olvidada jamás desde el otro lado de la cerca por cada uno de ustedes”.